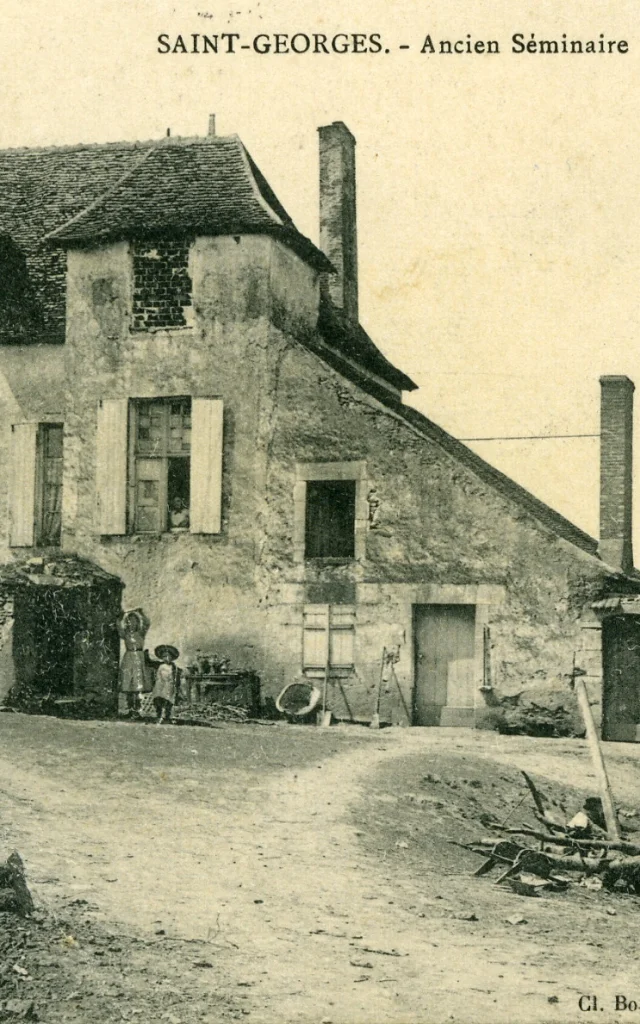

Les origines de Saint-Georges

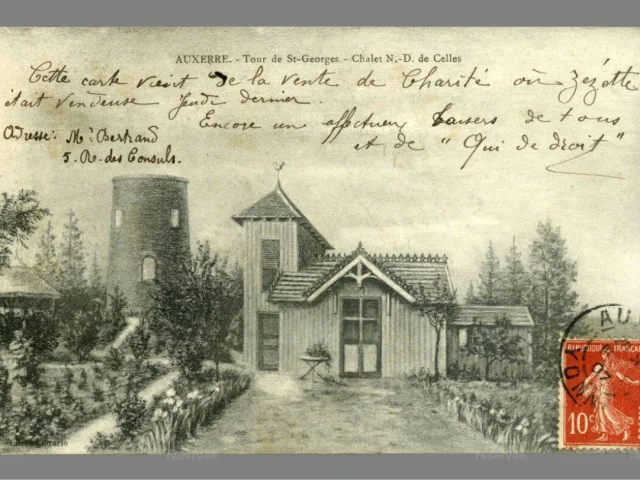

Si mention est faite dans le testament de l’évêque d’Auxerre Saint-Vigile au 7e siècle d’un territoire alors nommé Bercuiacus ou Berciacus, qui fut donné en leg au monastère de Notre- Dame-la-d’Hors (situé à Auxerre à l’emplacement de l’actuel Palais de Justice), le nom de Saint- Georges (Sancto-Georgio ou Sanctus-Georgius en latin) n’apparait dans les textes qu’au début du 13e siècle. Il est communément considéré que ce changement de nom pour qualifier ce territoire coïncide avec l’édification de l’église, placée sous le vocable de ce grand Saint du 3e siècle, célèbre selon la légende pour avoir terrassé un dragon. Au 20e siècle, ce petit village de 500 habitants devient partie intégrante du tissu urbain d’Auxerre. Il existe cependant certains vestiges de son passé, comme la Tour de Celle, située à l’emplacement d’une abbaye fondée au 13e siècle et aujourd’hui disparue, Notre-Dame-de- Celles. Ce moulin à vent sera en service jusque dans les années 1850. Le Château de Billy est également remarquable, bien que son histoire ne soit retracée que jusqu’au 18e siècle. Il aura connu neuf propriétaires en quelques décennies et sera radicalement transformé à partir de 1902 par la famille Poterat de Billy.

Saint Georges Tour De Celle 2

Saint Georges Tour De Celle 2 Saint Georges

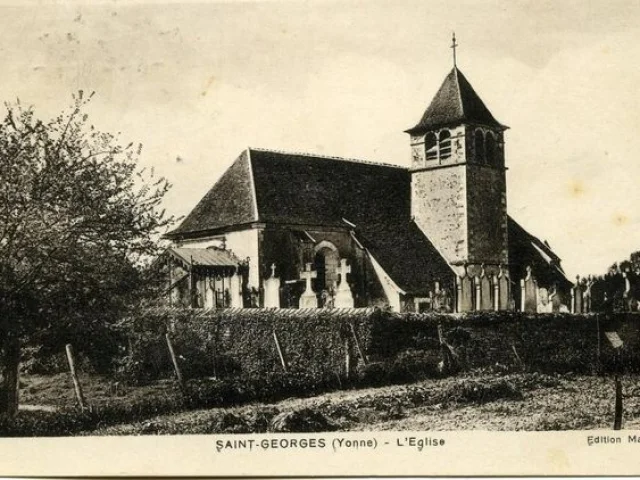

Saint Georges Saint Georges Eglise 1900 Mairie De St Georges

Saint Georges Eglise 1900 Mairie De St Georges