Les origines de Quenne

Le village de Quenne apparait dans les textes au 12e siècle dans une charte de l’évêque Hugues de Mâcon. Ce dernier fait alors don du territoire de Quena au chapitre de Saint-Pierre d’Auxerre. À cette époque déjà, l’église de la paroisse de Quenne était consacrée sous le vocable de Notre-Dame (ecclesiam Sanctae-Mariae de Quena). Cependant, le territoire de Quenne est occupé depuis l’époque dite « celtique », puisque deux tumuli (tertre artificiel élevé au dessus d’une tombe) sont identifiés au 19e siècle aux abords du village, ainsi que des fragments de tegulae (tuile plate en terre cuite). Les vestiges d’une motte castrale (larges fossés et portions de murs) témoignent également d’une installation pérenne au cours du Haut Moyen-Âge.

Quenne Eglise

Quenne Eglise Vitrail Eglise Quenne

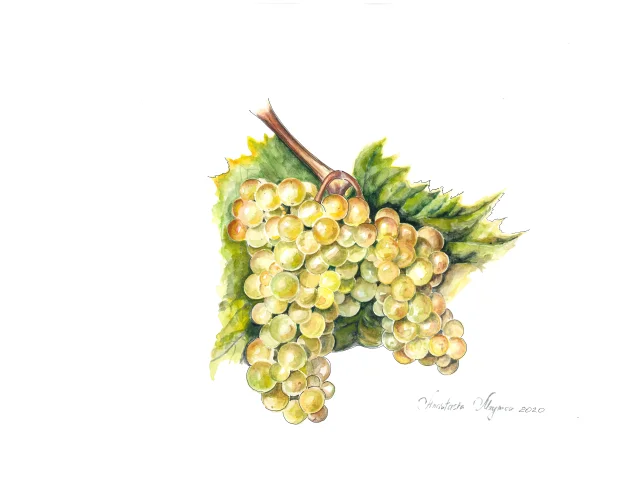

Vitrail Eglise Quenne Grappe raisin

Grappe raisin