Les origines de Lindry

Le nom de Lindry est issu de l’époque gallo-romaine. Deux hypothèses amènent à se questionner sur ce nom. Le nom de Lindry serait issu de celui d’un colon germanique, Lindharius, ou faisait simplement référence à une domaine marquant la limite entre Auxerre et Sens.

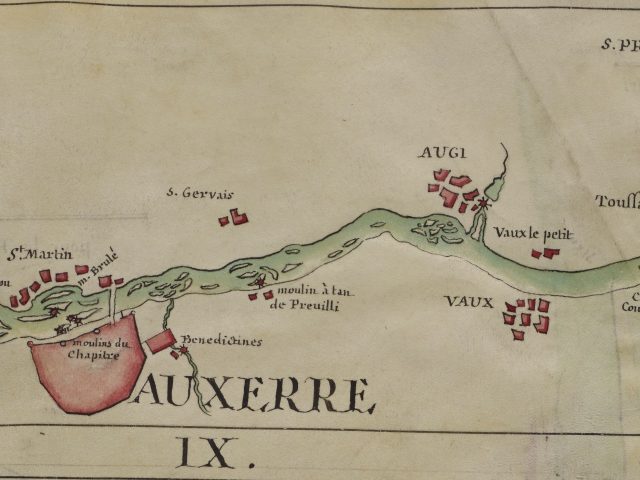

Au cours des premiers siècles de notre ère, l’histoire de Lindry est confondue avec celle de Pourrain, une commune limitrophe. Ce n’est qu’en 820 que Lindry devient indépendante grâce à la signature d’une charte autorisant l’évêque d’Auxerre Angelhelme à donner à ses chanoines la paroisse de Pourrain. Lindry et trois autres villages ne font pas partie de l’accord. C’est aussi ce qui marque la naissance de la paroisse de Lindry. Sainte Geneviève, bergère consacrée à Dieu par Saint-Germain en devient la sainte patronne. Comme elle est souvent représentée entourée ou en compagnie de brebis, cela explique la représentation d’une d’entre elles sur les armoiries de la ville.

Fin IXe siècle, l’évêque d’Auxerre finit par céder Lindry et sa paroisse à ses chanoines.

Au cours des siècles, le village passe de mains en mains, parfois partagée entre les chanoines d’Auxerre et des seigneurs laïcs. Après la Guerre de Cent ans, Lindry est désertée, les terres laissées à l’abandon. Ce n’est qu’au tout début du XVIe siècle, pendant le règne de Louis XII que la paroisse reprend de la puissance. En 1502, l’église est reconstruite, décorée et elle attire de nouveaux fidèles et de nouvelles familles qui s’installent sur la commune. Ce sont ces nouvelles familles qui vont donner leurs noms aux hameaux alentour (Les Loups, Les Bretons, Les Seguins…).

Lindry est très marquée par les guerres de religion, opposant catholiques et protestants, jusqu’en 1598.

A partir du XVIIIe siècle, la commune est connue pour ses nourrices. De nombreux enfants abandonnés sont envoyés de Paris ou d’Auxerre, chez elles, afin d’y être élevés. A Lindry, il y a presque autant d’enfants placés que d’enfants nés sur place. Après la révolution française, une loi transforme chaque paroisse en commune. C’est ainsi que le 14 décembre 1789, la commune de Lindry est créée. Rien ne change vraiment pour elle puisqu’elle a les mêmes limites que la paroisse de 820.

Lindry

Lindry Lavoir Lindry

Lavoir Lindry Detail Glicines

Detail Glicines