La commune de Gurgy se situe sur un territoire fertile bordé par la rivière, ce qui justifie que la vie soit arrivée très tôt sur ce territoire sableux. Le vocable de la commune est notifié dès l’époque Gallo-Romaine, sous la forme de « Gurgiacus ». La colonisation des tribus Germaniques dont les Burgondes va faire basculer la population dans la foi chrétienne et les écrits du XIIe siècle nomme la commune sous le vocable de « Gurgi ».

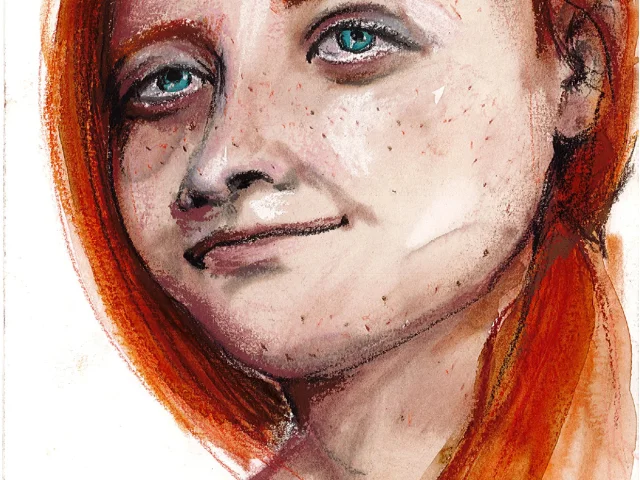

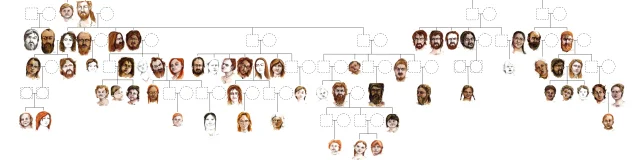

Les premières traces de populations implantées sur la commune, datent du Néolithique entre 6000-2200 av. J.-C. Des fouilles archéologiques exceptionnelles menées sur Gurgy, ont révélé plusieurs sites néolithiques de très grande importance ; dont l’une des plus importantes nécropoles du Néolithique français datant entre -5 000 av J.C et -4 200 av J.C.

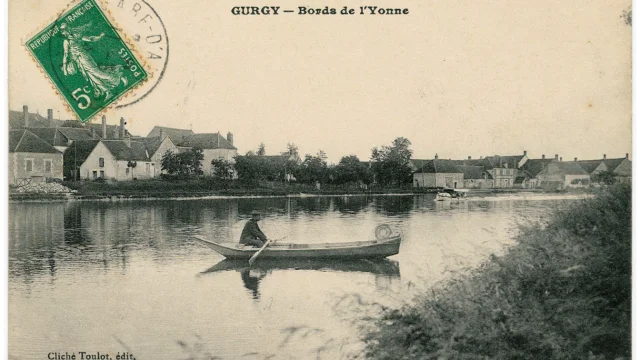

Carte Postale Des Bords De Lyonne Debut 20e Siecle Ad89 2 Fi 3018

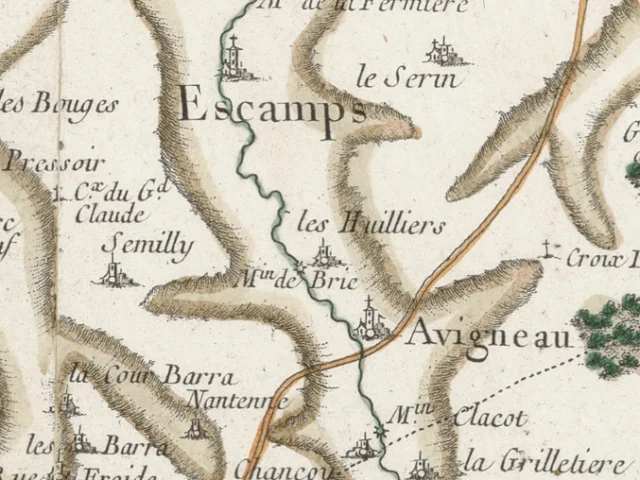

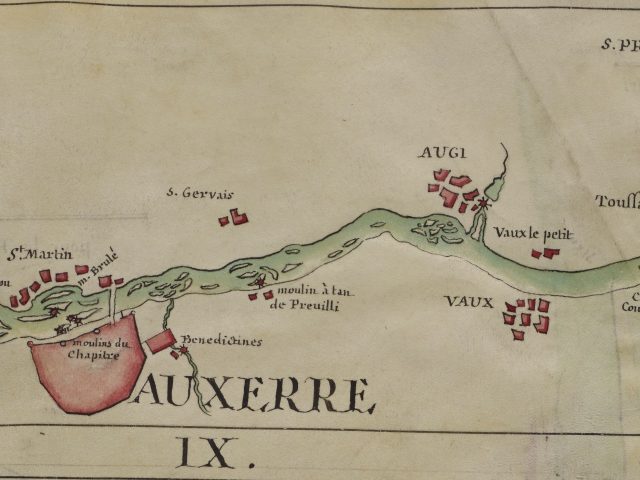

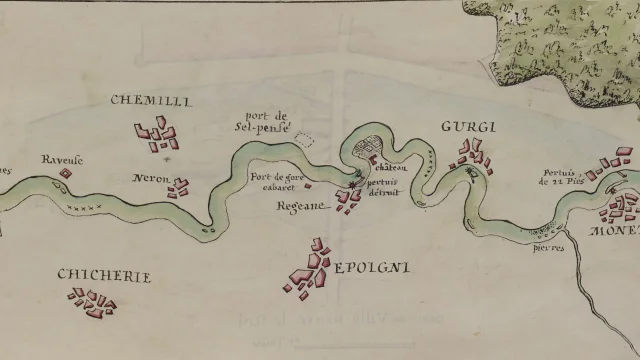

Carte Postale Des Bords De Lyonne Debut 20e Siecle Ad89 2 Fi 3018 Releve De Lyonne Dapres La Cartographie De Labbe Lagrive 1732 1737 Gallica

Releve De Lyonne Dapres La Cartographie De Labbe Lagrive 1732 1737 Gallica Gurgy © Ot Auxerre

Gurgy © Ot Auxerre