Si les premières occupations des hameaux de Chevannes datent de l’Antiquité, sans doute dès le 2e siècle, la première mention écrite du village remonte au 12e siècle. L’essor du bourg débute un siècle plus tard : il se structure, s’agrandit et se protège avec des remparts auxquels l’église elle-même semble s’intégrer.

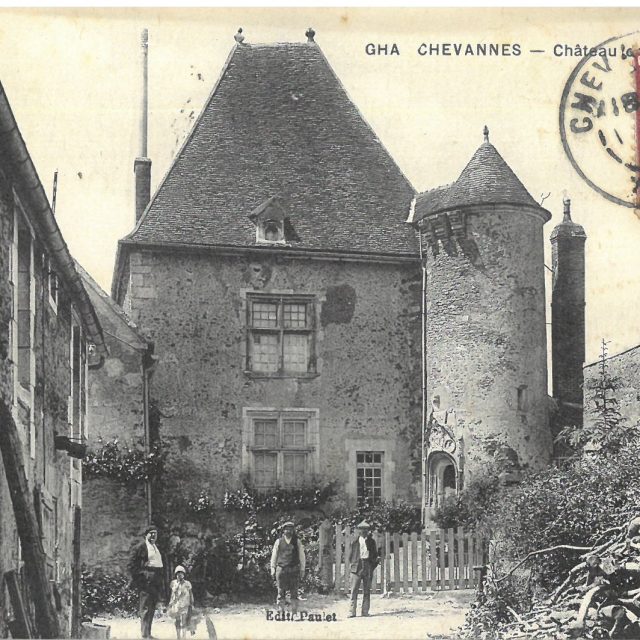

Durant tout le Moyen Âge et même au-delà, la position du bourg est stratégique et très convoitée, notamment par la présence de sources qui alimentent la ville d’Auxerre en eau. Aussi, la vallée de la Baulche est défendue par tout un réseau de châteaux et de maisons fortes. Chevannes compte 4 châteaux : La Motte, La Borde, Fontaine-Madame, Ribourdin et une maison forte.

Durant l’époque moderne, une tuilerie s’implante au sud-ouest de la commune (au lieu-dit « La Tuilerie »). Cette dernière évolue au début du 19e siècle au moment où ses nouveaux propriétaires commencent la production de faïence. La majorité de la production est populaire, vouée à la table, à l’hygiène ou à la décoration. En 1838, son activité s’arrête définitivement. Certaines pièces ont intégré les collections des musées d’art et d’histoire d’Auxerre, perpétuant la mémoire de cette production.

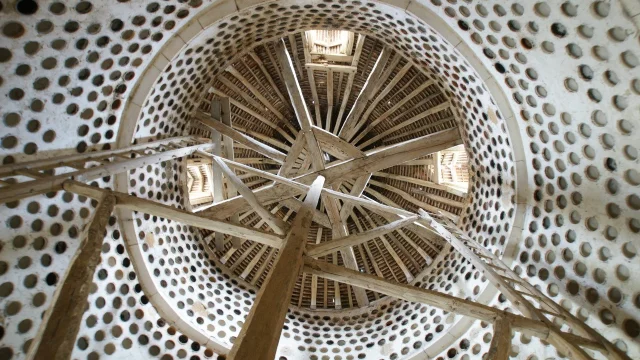

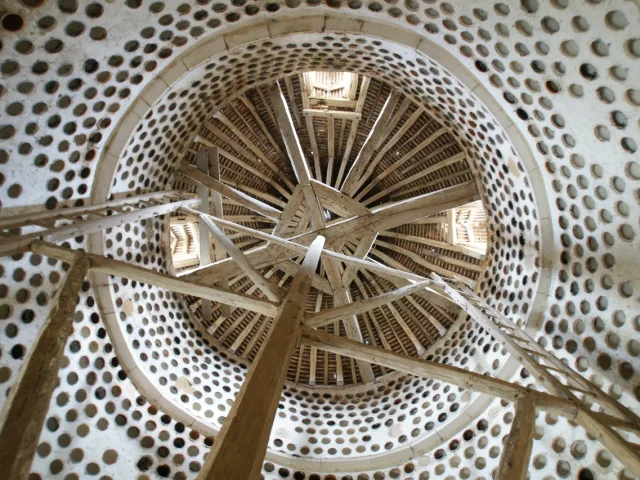

Interieur Du Pigeonnier Du Chateau De Ribourdin Chateau De Ribourdin

Interieur Du Pigeonnier Du Chateau De Ribourdin Chateau De Ribourdin Chevannes Eglise Rotated

Chevannes Eglise Rotated Chevannes © Ot Auxerre

Chevannes © Ot Auxerre