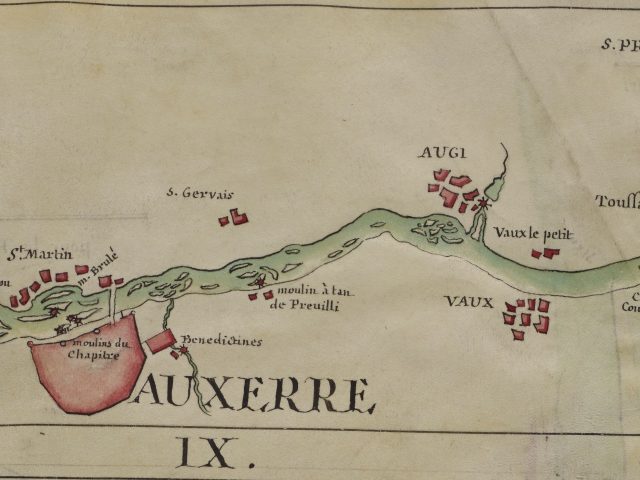

Branches est mentionnée pour la première fois dans les Gestes des évêques d’Auxerre en 621. Bringa est un territoire donné par l’évêque d’Auxerre, Didier (604-623), à l’abbaye Saint-Germain. Commune paisible entourée de forêt, elle abrite plusieurs bâtiments emblématiques.

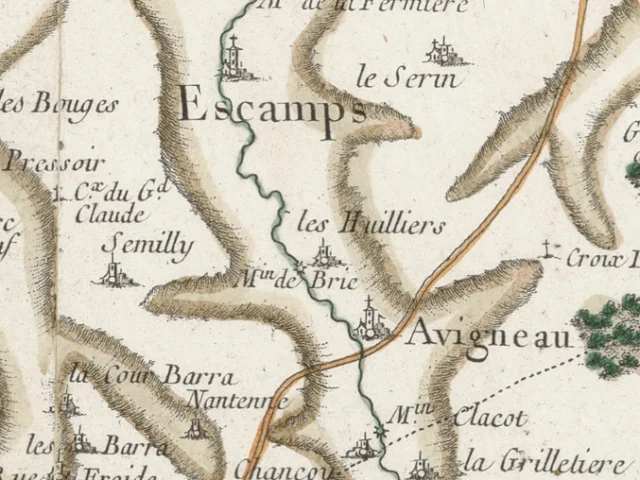

Comme beaucoup de villages ruraux de l’Yonne, Branches était convoité pour ses terres fertiles portant des vignes prospères, des champs céréaliers et des forêts abondantes en chênes. Les différents ordres monastiques de la région au Moyen Age, ont régné sur ce petit village anciennement viticole. On trouve traces au VIIe, du don des terres de Branches par l’évêché d’Auxerre à l’abbaye Saint-Germain. Il est noté que Bringa appartenait au diocèse de Sens et que les dépendances, les vignes et les bois appartiennent désormais à l’Abbaye d’Auxerre.

Durant le XIIe vers 1144, les terres boisées de Branches tombent dans le giron Clunisien du prieuré Nivernais de la Charité sur Loire. La valeur sylvicole de ce territoire attire les convoitises et au XIIIe, l’évêque d’Auxerre Guillaume de Seignelay récupère à son tour Branches. Les produits de la terre travaillée par les paysans, servaient entre autres à nourrir les moines ou chanoines de l’église à qui ils appartenaient. Des impôts en nature et en monnaie étaient également reversés au seigneur des terres. En échange le seigneur et les congrégations religieuses devaient assurer aux habitants du fief : la sécurité, l’abondance de nourriture et d’eau, plus l’élévation spirituelle pour les religieux.

De nos jours, Branches est toujours une commune rurale entourée de champs et de bois, mais n’est plus classée comme village viticole. Les terres arables agricoles dominent et les forêts moins touffues entourent toujours le village. Branches détient aussi une zone Natura 2000 qui vise à préserver des espèces protégées et à conserver des milieux tout en tenant compte des activités humaines.

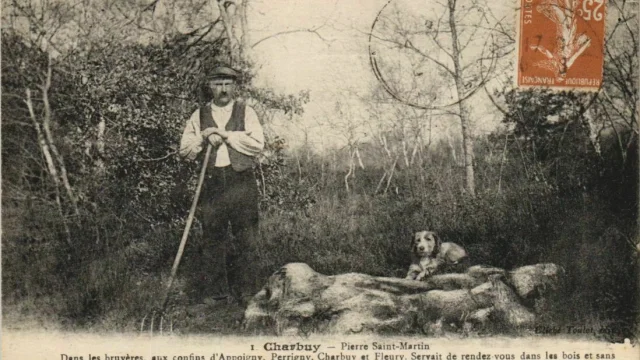

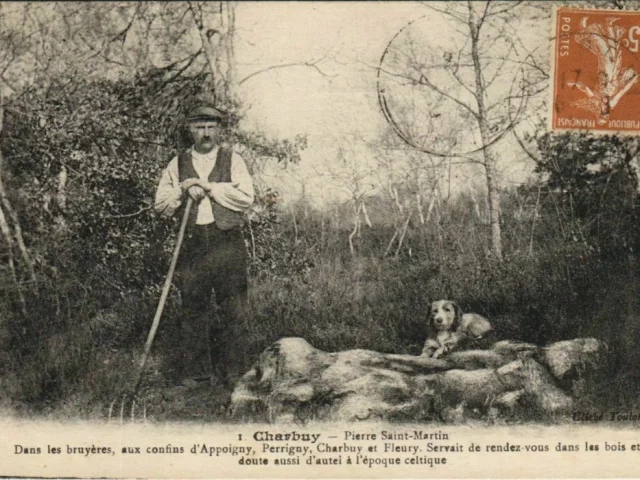

Carte Postale De La Pierre Saint Martin Collection Particuliere

Carte Postale De La Pierre Saint Martin Collection Particuliere Branches Petit Detail

Branches Petit Detail Le Chateau De Branches Avant 1931 Ad89 2 Fi 1575

Le Chateau De Branches Avant 1931 Ad89 2 Fi 1575