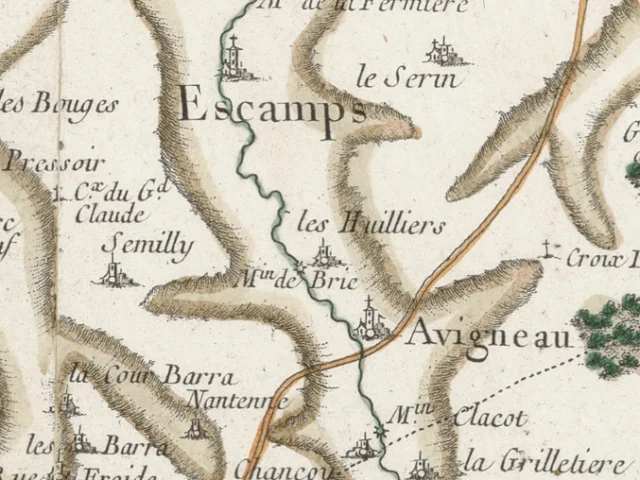

L’étymologie de la commune de Bleigny le Carreau a évolué au fil des siècles : Bleigny s’est appelé Blaniacus ou Bladiniacum, ou encore Blenacum au XIIe et au XIIIe, on trouve des traces de Blagniacum. Une hypothèse rattacherait le vocable de Bleigny, au Dieu celte Bélénos, protecteur des sources et de la médecine.

L’écriture actuelle du vocable de la commune « Bleigny », apparait milieu XIVe siècle et se fige en Bleigny-le-Carreau au XVIe. Cet ultime patronyme, est lié directement à la présence de différentes tuileries et fabriques de carreaux installés autour du village dès la Renaissance.

Bleigny-le-Carreau est un village installé en hauteur qui bénéficie d’une position stratégique dominant la Voie Romaine et se spécialise dans le vin dès l’Antiquité. Les forêts aux alentours de Bleigny, ont radicalement diminué depuis l’ère moderne mais attestent de la présence de vie à l’époque celtique. Un dolmen celte, autrefois visible dans la forêt du Thureau, est classé au titre des monuments historiques en 1889.

Les ressources naturelles de Bleigny, ont permis à sa communauté d’avoir une économie stable depuis le moyen Age. Les bois, la terre fertile et une source locale dite « du Carreau », apportent les matériaux nécessaires aux activités du village. Dès le XVIème siècle, ses activités de tuileries et de poteries sont importantes et le village exploite également un gisement d’ocre. Ce pigment naturel, intéressera rapidement les communautés religieuses des alentours. Les magnifiques fresques murales des églises d’Auxerre et de Puisaye, sont les témoins de l’utilisation de cette ressource naturelle.

Une autre activité fut la renommée de Bleigny, c’est celle de la viticulture : pentes naturelles pour les coteaux, sol argilo-calcaire propice à l’agriculture et bonne exposition solaire proche de celle de Chablis. Les vignes prospèrent aux alentours du village et encore aujourd’hui, Bleigny poursuit la tradition viticole avec la production du cépage chardonnay.

Bleigny Le Carreau. Mairie Et Monument Aux Morts. Debut Xxe Siecle Ad89 2 Fi 1481

Bleigny Le Carreau. Mairie Et Monument Aux Morts. Debut Xxe Siecle Ad89 2 Fi 1481 Bleigny Le Carreau

Bleigny Le Carreau