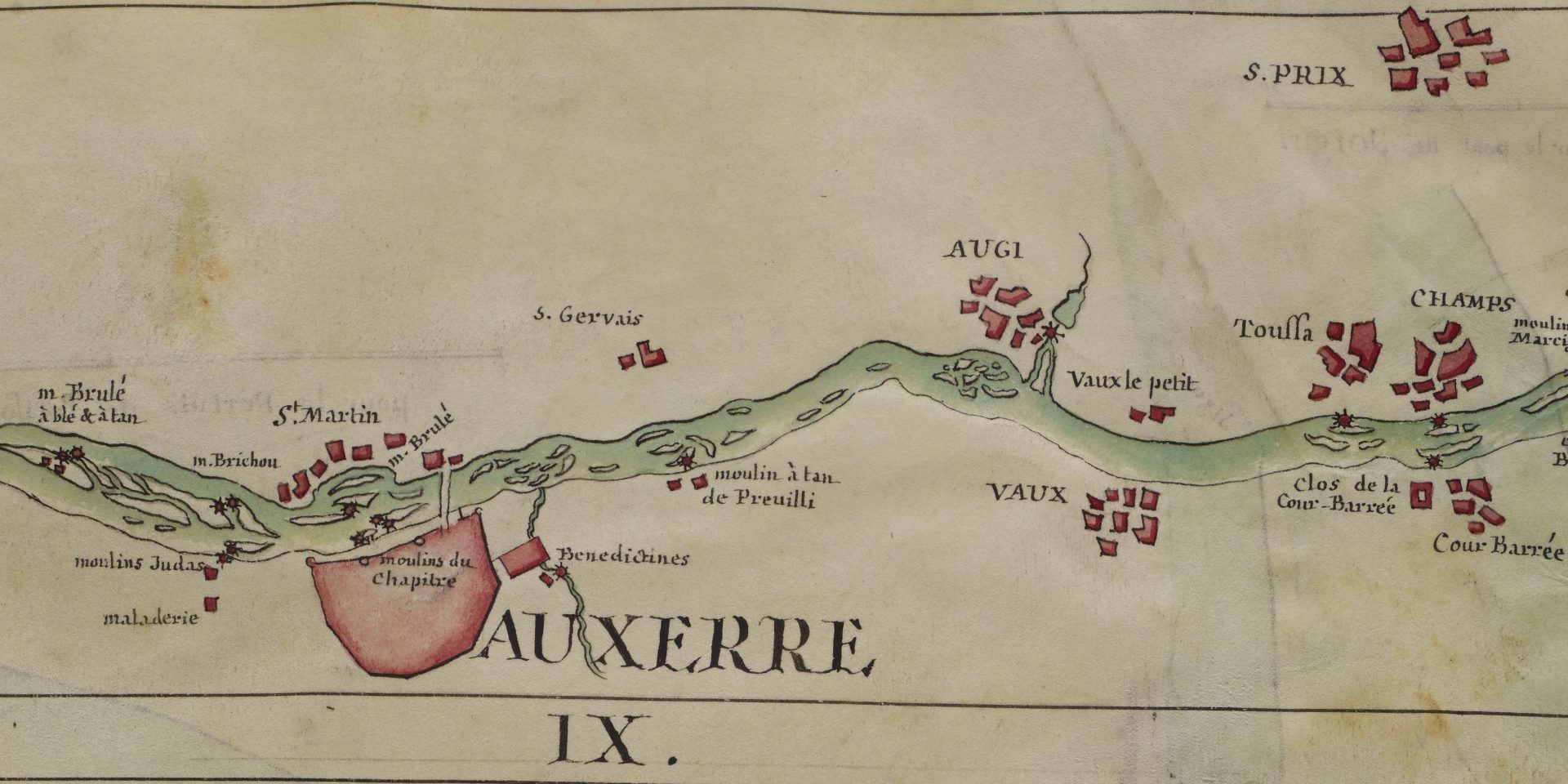

Augy, appelé Algiacus en 1123, est le premier village au sud-est d’Auxerre. Niché entre les coteaux de Quenne et de Saint-Bris, il est longé par l’Yonne, le canal du Nivernais et la voie de chemin de fer. Occupée depuis la Protohistoire, la commune devient au 12e siècle propriété de l’abbaye Saint-Germain et du chapitre de la cathédrale d’Auxerre. Plus tard, entre 1619 et la Révolution, elle est rattachée au marquisat de Saint-Bris-le-Vineux, notamment pour ses vignobles. Bien que les vignes aient disparu à cause du phylloxéra, un insecte ravageur, le village est aujourd’hui une étape de la Route des Vins. Traversé par une véloroute inaugurée en 2018, Augy est également sur l’itinéraire du Tour de Bourgogne à vélo.

La commune abrite un lavoir édifié en 1874. Initialement en bois, la structure est modifiée au début du 20e siècle suite à une demande des laveuses. Une ossature métallique remplace celle en bois pour soutenir une verrière. Peu à peu abandonné avec l’arrivée des machines à laver, le lavoir est restauré à l’identique de sa forme d’origine en 1995, et une salle est ajoutée pour les associations. En 2012, lors de sa réouverture pour accueillir des expositions, son entrée est embellie par une porte en fer forgé, réalisée par le ferronnier d’Augy.

Augy Eglise

Augy Eglise Carte Postale Du Passeur Daugy Au Debut Du 20e Siecle 2 Fi 276 Ad89

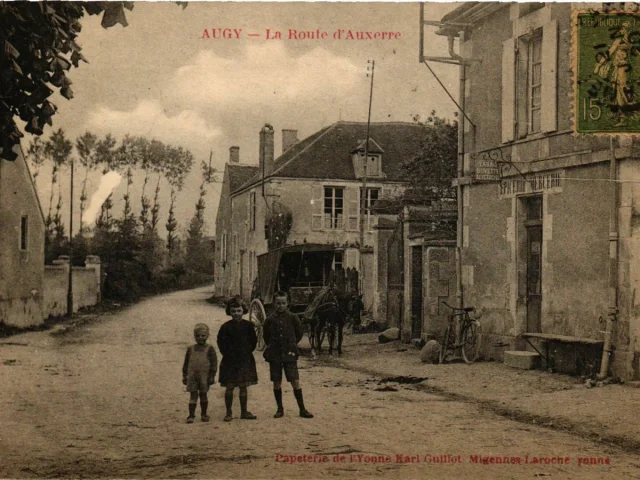

Carte Postale Du Passeur Daugy Au Debut Du 20e Siecle 2 Fi 276 Ad89 Carte Postale Daugy Au Debut Du 20e Siecle Collection Particuliere

Carte Postale Daugy Au Debut Du 20e Siecle Collection Particuliere